2017年11月

司馬遼太郎の対談集を読むと、歴史的事件や出来事にまつわる些末なエピソードがとめどなく語られるので、ここまでよく記憶しているものだとあきれることがある。たとえば、海音寺潮五郎との対談では、ペリー来航の直後に薩摩藩、鍋島藩、伊予・宇和島藩の三藩が外国に負けまいと同じような蒸気船を造ろうとする。意気込んだのはいいが、小藩の宇和島藩には洋学施設などなく、「藩から命じられて実際に造った人間は、蒸気のことも船のことも何も知らない提灯(ちょうちん)張替えのおっさんで、かつては粉の行商をしていた。もっともボディの方は、当時村田蔵六といっていた大村益次郎が宇和島に流れて来ていて、それがオランダの造船の本を見るだけで造りました。なににしても、こんな民族ってないんじゃないでしょうか。蒸気船を見てびっくりした民族は世界中にたくさんあると思いますけれども、三年後にその真似をして国産で造ったのは日本だけです」(『司馬遼太郎対話選集 3.歴史を動かす力』、文藝春秋)と語っている。エンジンが小さいために外洋ではまともに航海できない船をつくったのが、船のことなど何も知らない「提灯(ちょうちん)張替えのおっさん」というのが実にいい。この一言で、当時の状況と、大国に負けまいと滑稽なまでに背伸びしようとした先人たちの意地と誇りが鮮明に浮かび上がってくる。歴史の大きなうねりと取るに足らないように思われるこうした知識の集積が、司馬遼太郎の描き出す小説世界に奥行きと広がり、厚みを与えており、作品を読むほどにそうした細部に関する彼の記憶力に驚嘆させられる。

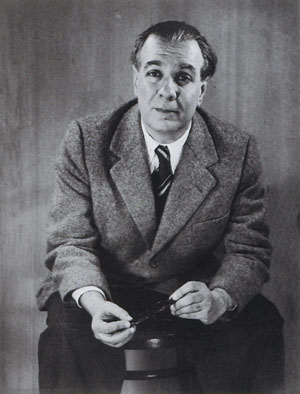

地球の裏側にあるアルゼンチンにも、恐るべき記憶力を生かして独自の世界を創造したホルヘ・ルイス・ボルヘスという作家がいる。ある伝記作家によると、ボルヘスは読書家を自負している人が一生かけて読む何倍もの本を読破し、百科事典にも目を通し、しかもそのほとんどを正確に記憶していたとのことである。その驚くべき記憶力を生かしてボルヘスが『伝奇集』(鼓直訳、岩波文庫)、『アレフ』(鼓直訳、岩波文庫)などの幻想的な短篇集や『論議』(牛島信明訳、国書刊行会)、『続審問』(中村健二訳、岩波文庫)といったエッセイ集を書いたことはよく知られている。先日たまたま機会があって、彼の最晩年の講演録を読み返してみたが、その途方もない博識ぶりに眩惑、圧倒された。「書物」、「不死」、「探偵小説」、「時間」といったテーマを取り上げて行われた講演録は『ボルヘス、オラル』(風の薔薇社)と題された本に収められているが、彼はそれぞれのテーマについて博大な知識を駆使して、自在に語っている。

たとえば、「書物」と題された講演では、まずイギリスの劇作家バーナード・ショーの戯曲に出てくる「アレクサンドリアの図書館は人類の記憶である」という一節を引用している。しかし一方で古代の人たちは書物をそれほど崇拝せず、彼らは書物を口頭で語られた言葉の代替物とみなしていたとする。よく引用されるScripta manent verba volant.(書かれた言葉は残り、口から出た言葉は飛び去る)というのは、口頭で言われた言葉は移ろいやすく、消えゆくものだという意味ではない。そうではなく、書かれた言葉は長く残るが、しょせん死物でしかなく、それにひきかえ、口から発せられる言葉には羽と同じ軽やかさが備わっていて、神聖なものとみなされていたとボルヘスは述べ、ピタゴラスやソクラテスをはじめ、プラトン、アリストテレス、中世の神学者の言葉や例を引きながら、その点について説明している。ボルヘスによると、生涯に一度だけ地面に文字を書いたが、砂がそれをかき消したと伝えられるイエス、仏陀もやはり口頭で教えを垂れる師であり、イスラム教の聖典『コーラン』は神が書かれたものではなく、それ自体が神の属性だとのことである。

古代文学の精華ともいうべきホメロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』も、もともとギリシアの吟遊詩人が人々の前で歌ったものであり、書き記されたものではなかった。そのあと話は、書物が大変高価であったローマ時代に移って、哲学者セネカにまつわる逸話を取り上げている。セネカは、百巻もの書物を所有していると自慢している男がいるという話を聞いて、本をたくさん所有しているのはいいが、本当に読み切れるのだろうか、と暗に蔵書数を自慢する人間を揶揄したと語っている。

ついで、モンテーニュとエマソンの言葉を引いて、彼らは読書を幸せになるための方法のひとつだと考えていたと指摘し、「古い書物を読むということは、それが書かれた日から現在までに経過したすべての時間を読むようなものです。それゆえ、書物に対する信仰心を失ってはなりません。書物には間違いがたくさんあるでしょうし、著者の考えにどうしてもついていけないこともあるでしょう。それでもなお、書物には何か神聖なもの、聖なるものが保持されています。その時は迷信めいた敬意を抱いてはいけません。楽しみを見出したい、叡智に出会いたい、そう思って書物をひもといてください」という言葉で結んでいる。

別の箇所でボルヘスは面白いことを言っている。古代ギリシアの哲学者ヘラクレイトスの《人は二度同じ川に降りていかない》という言葉を取り上げているが、ここにいう川とは時の流れの比喩でもある。したがって、時の流れの中に身を置いている人もまた、川のように時々刻々変化している。つまり、以前に読んだ本を今読み返したとすると、その人はすでに以前とは違う人になっているのだから、読み方、理解の仕方も変わってくるだろうと言っている。ヘラクレイトスの言葉から、こうした思索へと読者を導くボルヘスの想像力は、われわれを魅了し、観念論的な異次元の世界へと導き入れる。

ボルヘスはこのように該博きわまりない知識を生かしながら、観念論的な思索を極度に圧縮し、それを極小の宇宙に閉じ込めて読者の前に差し出す。このボルヘスと、歴史に関する博大な知識と鋭い洞察力、それに人間味あふれるエピソードを通して激動の時代を生き抜いた人間群像を描き出した司馬遼太郎という、驚異的な記憶力に恵まれた二人の天才と同時代人であったことをわれわれは喜びつつ感謝しなければならない。この二人の著作を読んでいると、暗記と記憶の違いについて考えさせられる。つまり驚くべき記憶力に恵まれた彼らの場合、おそらく自分が興味を持ち面白いと思ったことは、努力して覚えようとしなくても自然と記憶に残ったのだろう。少年のようなみずみずしい感性と好奇心、それにものを知り、思索する喜びがこの二人の記憶力を支えていたことは間違いないだろう。

ホルヘ・ルイス・ボルヘス / Jorge Luis Borges

(1899年8月24日-1986年6月14日)

アルゼンチン出身の作家、小説家、詩人。1914年に渡欧、スイスやスペインに住み、当時の前衛詩運動に触れて詩作を始める。アルゼンチン幻想文学の旗手として知られ、現実と交錯する夢、史実と架空が混在する世界、時間や空間の無限の広がりを巧みに描く。短編小説を得意とし、主要著書に『伝奇集』、『アレフ』、『砂の本』などがある。

司馬遼太郎 / Ryotaro Shiba

(1923年8月7日 – 1996年2月12日)

大阪市生まれ。小説家、ノンフィクション作家、評論家。大阪外国語学校蒙古語科卒。本名は福田定一。筆名由来は「司馬遷に遼に及ばざる日本の者」。産経新聞社記者として在職中、『梟の城』で直木賞を受賞。以降、数々の傑作を生んだ日本を代表する歴史小説家。代表作は『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』など多数。

木村 榮一 / Eiichi Kimura

1943年、大阪市生まれ。神戸市外国語大学イスパニア学科卒業。同大学で教鞭をとり、現在名誉教授。専門はラテンアメリカおよびスペインの現代文学。著書に『翻訳に遊ぶ』、『ラテンアメリカ十大小説』など。訳書にコルタサル『悪魔の涎、追い求める男』、バルガス=リョサ『緑の家』、リャマサーレス『黄色い雨』、ビラ=マタス『バートルビーと仲間たち』など。